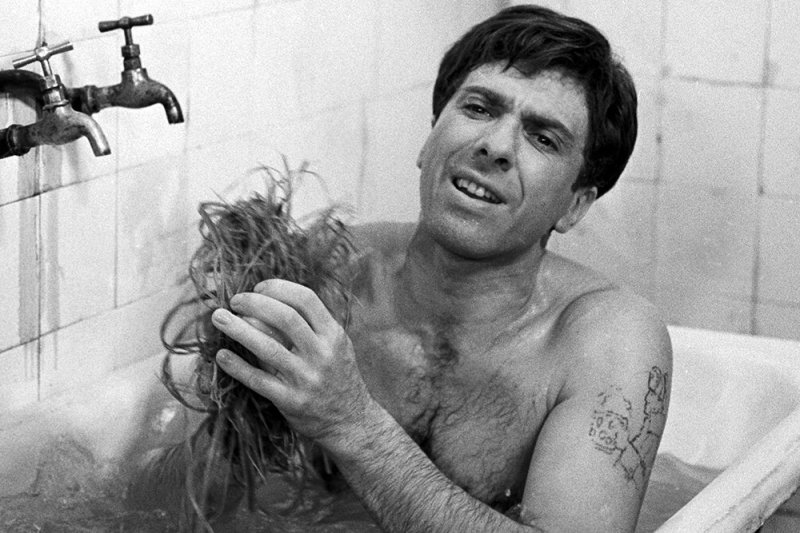

Сергей Юрский о русской Америке и будущем России

Взгляд из прошлого.

Известный актер Сергей Юрский в 1995 году был на гастролях в Америке. Тогда журналисту Николаю Сундееву удалось взять интервью у великого актера и режиссера. Что Сергей Юрский говорил о русской Америке и о будущем России тридцать лет назад? Интересно сравнить с настоящим.

Спектакль «Стулья» по пьесе Эжена Ионеско (постановка Сергея Юрского) непрост для восприятия. Элементы трагедии, фарса, мелодрамы сплелись в нем столь причудливо, что не сразу настраиваешься на нужную волну, не сразу ухватываешь стержневую идею. И тем не менее с первой до последней минуты спектакля зрители, как завороженные, с напряженным вниманием вбирали в себя происходящее на сцене.

Причина – виртуозная, блистательная игра Сергея Юрского и Натальи Теняковой. О чем же он, этот спектакль? О старости, об одиночестве вдвоем? Да. О любви? В какой-то степени. Но и не только об этом. Как ни странно, за нелепыми речами и эксцентрическими выходками героев пьесы брезжит очень серьезный, чтобы не сказать – глобальный вопрос: о смысле человеческого существования.

Достаточно ли, для того чтобы считать, что ты достойно прожил жизнь, просто быть самим собой, честно делать свое дело и довольствоваться тем, что дарует судьба – либо же надо из кожи вон лезть, стремясь доказать, что ты «не как другие», что ты в чем-то выше, одареннее, и способен, возможно, как внушают (без особых на то оснований) герою «Стульев» он сам и его супруга, облагодетельствовать все человечество…

Об этом размышляешь, глядя на сцену. И еще сквозит в спектакле мысль о тщете людских усилий, направленных на удовлетворение своих амбиций, на самовозвеличивание. Впрочем, на своей трактовке увиденного не настаиваю. Другой мог воспринять «Стулья» иначе, разглядеть в них нечто иное. В любом случае – этот мастерски поставленный и замечательно сыгранный спектакль будоражит мысль и чувство, заставляет душу зрителя трудиться.

После спектакля Сергей Юрский, несмотря на то, что самочувствие, по его признанию, оставляло желать лучшего, любезно согласился ответить на несколько моих вопросов.

– Сергей Юрьевич, чем привлекла вас эта пьеса?

– Я считаю, что в театре нужно перестать рассказывать отдельные истории о жизни, они перехвачены кино и рассказываются более натурально. В театр в последние годы хлынули поэзия, философия, и это хорошо. Правда, бывает при этом в театральных постановках излишек поэтического пафоса, а философия на сцене зачастую чересчур назидательна, теряет простоту. Эжен Ионеско в лучшей (я ее считаю таковой, хотя у него все работы великолепны) своей пьесе «Стулья» как раз и сумел соединить поэзию и философию, и вместе с тем – это вещь совершенно плотская. Это ведь пьеса не про одиноких стариков (о них пьес много), она – обо всех, кто сидит в зале, обо всех, кто играет эту пьесу. Это привлекательно. Пьесу, которая до сих пор считалась элитарной, мы провезли по стольким меридианам, городам, странам, столько раз играли ее в Москве за эти полтора года, что стало совершенно ясно: она доступна зрителю, публика ее понимает и принимает. Я по-прежнему влюблен в эту пьесу, которую мы сегодня играли в восемьдесят шестой раз (премьера была в конце зимы 1994 года). И мы еще будем играть ее – до сотого спектакля в этом же темпе, а затем приступим к работе над новым спектаклем, и со «Стульями» будем выходить на публику чуть реже.

– Вы впервые в США?

– Нет, в США я в четвертый раз, но впервые – со спектаклем. До этого дважды были концертные поездки, один раз приезжал на киносъемки.

– У вас есть, очевидно, какое-то свое представление об Америке?

– Скорее, о русской Америке. Америка как таковая для меня остается нетронутой. Я ее очень сильно чувствую: ощущаю ее мощь, некоторую чуждость мне и – таинственность. Хотя говорят, что Америка – страна простых решений, простоты я пока не почувствовал. А вот русскую Америку знаю хорошо. Именно она – цель моей поездки. У меня были, без преувеличения, сотни встреч с людьми, и на сцене, и за сценой, и вне сцены. И я с большим интересом наблюдаю за странным и жутковатым процессом прививки стране – громадной новой ветки. Зал, в котором я сегодня выступал, самый маленький за все гастроли. Были залы вместимостью до полутора тысяч человек, и они были заполнены до отказа. И, повторяю, у меня было много встреч помимо сцены.

– Какой же видится вам она, русская Америка?

– У меня на нее большая надежда. Попробую объяснить. От первой поездки к четвертой, нынешней, я все чаще встречаюсь с молодежью. И если поначалу мне казалось, что это люди, оторвавшиеся от России, ее культуры, то теперь ситуация видится иначе. Я вижу, что отрыва нет. Вот ведь и сегодня в зале немало было людей в возрасте, однако была и молодежь. Значит, она тянется к русской культуре. Это радует. Говоря о русской Америке, не могу не упомянуть о том, что несколько моих друзей стали здесь, в этой стране, выдающимися людьми. Назову широко известных Иосифа Бродского, Михаила Барышникова. Назову людей, не столь известных, но тем не менее добившихся замечательных успехов в своих областях: это работающий инженером в космическом центре в Хьюстоне Марк Зальцберг, доктор Александр Гольбин, у него своя клиника в Чикаго, он работает в очень серьезном госпитале с детьми, издал книгу на английском языке. Это живущий в Сан-Франциско фотохудожник Михаил Лемхин, чудесные у него работы; это фотохудожница Нина Аловерт в Нью-Йорке… У меня здесь, в Америке, сотни друзей и новых в том числе, таких, к примеру, как работающий инженером в Детройте Михаил Вассерман, большой знаток нашей российской культуры, собиратель ее ценностей. Перечень подобных людей мог бы быть очень велик. Но мне интересны не только те, кто здесь как-то себя прославил. хотя я за них очень рад. Я вижу, как налаживаются тут нормальные отношения человека с обществом, с природой. Все больше и больше встречаю людей, которые нашли здесь себя, построили свою жизнь в этой стране.

Мы очень многое потеряли, утратив эту общину. Но я говорил о надежде… Эта надежда не на обратный исход, что совершенно нереально, а – на поддержание с нею постоянной дружеской связи.

– Тут напрашивается вопрос «провокационного» плана: а сами вы присоединиться к этой общине не хотите?

– Нет, у меня иная судьба. Я актер, актер драматический, я связан с языком. И мой зритель, в основном, там. Хотя и здесь, конечно, тоже. Проблема отъезда передо мной не стоит. Несмотря на всю тревожность происходящего в России.

– Кстати, о России. Каковы ваши прогнозы относительно ее будущего?

– На ближайшее будущее – прогнозы мрачные (при некоторой надежде, если говорить о будущем более отдаленном). Почти год, как в стране идет война. Помимо того, что это само по себе страшно, это дает еще метастазы на все общество, что, несомненно, скажется в дальнейшем.

– А прогнозы по поводу развития искусства в России?

– Ну, искусство, в частности, театральное, не настолько прямо связано с общественными спадами и подъемами, чтобы автоматически переносить мрачные прогнозы и на него. У искусства, как это ни парадоксально, есть все шансы для расцвета. Есть свобода, есть определенные возможности, есть выбор…

– Выбор чего?

– Да чего угодно: места работы, направления работы; выбор партнеров. Больше риска, конечно, но и выбор есть. И еще такой момент. Раньше поддержка могла быть лишь одна: сверху. Теперь поддержки может не быть вообще, но не исключен вариант (знаю по опыту), что она может прийти с самой неожиданной стороны.

– Доводилось ли вам в последнее время читать хорошие стихи на русском языке, написанные авторами, которых вы дотоле не знали?

– Да, доводилось, но чаще всего в рукописи, т.к. издаваться сейчас тяжело, многим это не по карману. Планка в их стихах поднята очень высоко, с учетом того уровня, который задает в своих произведениях Иосиф Бродский. Это самая высокая мерка, какая только может быть.

– Нет ли тут некоторого сужения? Я имею в виду, что существуют и другие направления в поэзии, помимо того, которое представляет Бродский. Скажем, направление, к которому принадлежит Коржавин: более «земное», что ли…

– Есть и еще более «земные» поэты. Твардовский, например. Отличный поэт. Но я говорю о Бродском, поскольку он поэт действующий, выпускает сейчас цикл за циклом. Замечательный же поэт Наум Коржавин в настоящее время больше проявляет себя как эссеист. С Коржавиным я недавно виделся. Это, кстати, тоже один из тех здешних моих друзей, которых не обошла слава. Очень его люблю. Так вот, возвращаясь к вопросу о новых поэтах. К сожалению, я сейчас не вспомню фамилий… Только имя: Алиса, очень хорошая поэтесса. Потом, в Таллинне русская поэтесса подарила мне книгу о своем отце, там стихи и проза, и то, и другое – на весьма впечатляющем уровне.

– Мы начали наш разговор с вопроса о пьесе «Стулья», о ваших гастролях по Америке… Завершая тему: какое впечатление произвел на вас здешний зритель?

– Иногда я бывал им восхищен, иногда – просто удовлетворен. Нынешняя поездка – это эксперимент. Мы привезли цельное произведение, причем очень сложное. Мы рисковали, но в итоге ясно, что риск этот был оправдан. Я прекрасно слышал сегодня во время спектакля, как две женщины пытались противопоставить себя залу. Они заразительно смеялись как раз в тех местах, где мы и ожидали смеха, а зал их не поддерживал, он как бы несколько давил на них. Эта борьба шла, я бы так сказал, на поле нашего сердца… Не скажу, что нам сегодня удалось «расколоть» зал, но он был удержан в состоянии напряженного внимания на протяжении всего спектакля. Это само по себе очень здорово. А прибавьте к этому несколько абсолютно полных слияний желаемого с действительным на спектаклях в Нью-Йорке, Бостоне, Сан-Хозе… В этих слияниях и состоит счастье артиста. А разве я смогу забыть этих двух сегодняшних женщин?!

Николай Сундеев