Большой русский художник из Нью-Мексико

Сообщение об ошибке

- Notice: Undefined index: taxonomy_term в функции similarterms_taxonomy_node_get_terms() (строка 518 в файле /hermes/bosnacweb02/bosnacweb02aj/b1224/ipw.therussianamerica/public_html/russian_newscenter/sites/all/modules/similarterms/similarterms.module).

- Notice: Undefined offset: 0 в функции similarterms_list() (строка 221 в файле /hermes/bosnacweb02/bosnacweb02aj/b1224/ipw.therussianamerica/public_html/russian_newscenter/sites/all/modules/similarterms/similarterms.module).

- Notice: Undefined offset: 1 в функции similarterms_list() (строка 222 в файле /hermes/bosnacweb02/bosnacweb02aj/b1224/ipw.therussianamerica/public_html/russian_newscenter/sites/all/modules/similarterms/similarterms.module).

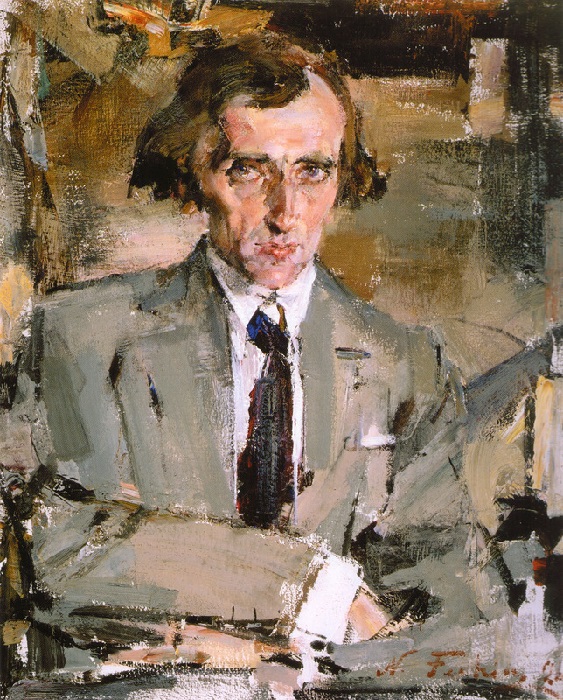

Его полотна на аукционах теперь стоят 10-15 миллионов долларов.

У художника Николая Фешина удивительная судьба. Родился в Российской империи, в Казани, жил и писал в Нью-Мексико, умер 5 октября 1955 года в Санта-Монике, Калифорния, прах перезахоронен в Казани в 1976 году. Мировые катаклизмы – война, революция – не поломали его жизнь. Словно путеводная звезда освещала его путь, а ангел-хранитель непрерывно был с ним. Он шел к своей цели, а вокруг него постоянно оказывались люди, которые могут и хотят ему помочь: замолвить словечко, ускорить получение документов, организовать выставку, купить картину. Эмигрировал с женой и дочкой. В другой стране его встретили с распростертыми объятьями. С 13 лет оставшийся без дома, недолго владевший домом в России, внезапно превратившейся в советскую, даже это он исправил, обрел, построил своими руками. Дом, в котором надеялся прожить всю оставшуюся жизнь с двумя самыми любимыми на свете девочками: дочерью и женой. Здесь и подстерегла его самая большая потеря. Впрочем, вернемся к началу.

Документов, где бы была обозначена национальность художника, нет. Мать, Прасковья Викторовна, была дочерью строительного подрядчика из Костромы. Отец родился в Арзамасе, но его родичи происходили из деревни Пушкарка, основанной сосланными из Москвы мятежными пушкарями еще в XVI веке. Позднее из Пушкарки многие перебрались в Арзамас, где становились мастеровыми. Иван Александрович, отец художника, прекрасно владел ремеслами столяра и резчика по дереву. Перебравшись в Казань, он открыл мастерскую, где резали и золотили иконостасы. В мастерской маленький сын Николай проводил целые дни практически с рождения. Фешин очень любил отца, привязанность к нему сохранится на всю жизнь, отец станет для него главным моральным авторитетом, он будет постоянно писать его портреты, использовать его как модель для своих полотен и скульптур, а когда отца не станет, он будет воспроизводить его образ по памяти.

В четыре года ребенок тяжело заболел менингитом и впал в кому. Доктора разводили руками и рекомендовали родителям готовиться к худшему, оговаривая, что даже если выживет, практически наверняка останется недееспособным. «Молитесь о чуде, мы сделать ничего не можем», – таков был врачебный вердикт. Отец решил чудо добыть. Помогло его знакомство с церковной сферой. В одном из казанских соборов хранилась особо почитаемая икона Тихвинской Богоматери. Огромную икону принесли в дом и трижды обошли кровать с почти бездыханным ребенком. Мать Фешина вспоминала, что в тот момент, когда икону наклонили так, что она коснулась мальчика, Коля пошевелился. С того дня дело пошло на лад. Единственным последствием стала появившаяся у него замкнутость и нелюдимость. К рисованию тоже пристрастился после первой встречи с чудом.

В тот год, когда он окончил публичную школу, в Казани открылась Художественная школа. Отбор в школу мальчик прошел. Но не так все гладко было: родители развелись, семья разорилась, все разъехались, кто куда. Он в 13 лет остался один в Казани. Жил впроголодь, изредка что-то подбрасывала казанская тетка. Зато учился рисовать, а это было самым важным. Фешин писал: «Моя сверхзанятость искусством поглощала все мое время и не оставляла сил на что-либо другое…»

Деятельность Казанской школы оценивалась высоко и считалось, что ее уровень выше уровня московской школы. Однако он мечтал о Петрограде, показавшемся ему «волшебным с его первоклассными музеями, театрами и так далее».

После Казани поехал поступать в Академию художеств. Поступил, прошел вторым, приняли, был хорош, хвалили. На что жил? Академия, столь часто упрекаемая в косности и ретроградстве, заботилась о нуждающихся учениках. Плата за обучение не взымалась, был ресторан, в котором студенты могли бесплатно обедать, постоянно проводились конкурсы с денежными призами, учреждались гранты. Фешин к тому же подрабатывал иллюстрациями. Мечтой многих студентов было учиться у Репина, всех взять он не мог физически, но Фешина взял.

«Мне была назначена встреча с Репиным. Полный решимости и с бьющимся сердцем, держа в руках свои работы, я шел, чтобы впервые увидеть великого человека. К моему удивлению и радости, он любезно согласился дать мне разрешение работать в его мастерской».

Влияние Репина на ученика признают все. Это, конечно, в первую очередь интерес к внутреннему миру портретируемого и интерес к народу. Но, безусловно, реализация у этих мастеров была совершенно разной. Фешин писал: «Как я вспоминаю, Репин … никогда не пытался «учить»… Однако его советы как мастера всегда имели исключительную ценность и силу логики. Казалось, что он видит не только работу, но и душу художника».

Однако в 1907 году Репин уходит из Академии и, как ни странно, это оказалось толчком для проявления фешинской индивидуальности. По словам Фешина, «…достойную замену Репину было найти трудно. А временные руководители мастерской не пользовались у студентов авторитетом и почти не показывались... Сейчас, поскольку мы были одни, без надсмотра, стало необходимо отвечать самим за себя, и мы работали с большим прилежанием, чем когда-либо раньше. Некому было хвалить или осмеивать, и я впервые начал экспериментировать, и этой же зимой моя техника радикально изменилась».

Фешин дал себе свободу, позволил творить так, как хотелось именно ему. Много экспериментировал, читал, уделяя особое внимание технике. Тогда была заложена база того, что впоследствии назовут фешинским казеиновым грунтом – метод, позволяющий добиться матовости красок. Этому же способствовал и разработанный им метод обезжиривания красок с помощью специальной бумаги.

К выпуску из Академии Фешин представил картину «Капустница», за которую получил медаль и стипендию, позволяющую в течение года путешествовать по Европе, чем он не преминул воспользоваться: Австрия, Германия, Италия, Франция. Ездил, впитывал и не писал. Хотел в Париже учиться, но понял, что после 13 лет учебы он просто не в состоянии у кого-то еще учиться.

По возвращении на родину его пригласили преподавать в Казанскую художественную школу. Уровень образования там катастрофически снизился, Академия требовала принять меры, в противном случае грозила лишить субсидирования. Николай Фешин в качестве преподавателя оказался превосходной «мерой». Вскоре всю казанскую школу можно было назвать фешинской (собственно, она теперь именно так и называется). Фешин не был теоретиком, в классах он ставил свой мольберт рядом с мольбертами учеников и учил не словами, а собственным примером. Благодарные ученики в будущем не раз смогут выразить свою признательность учителю – тоже не словом, а делом.

Главной темой произведений Фешина, с которой он определился практически сразу, стал человек. Человек был ему интересен как создание природы (портреты деревенских жителей – русских, марийцев, черемисов, татар, чувашей, индейцев) и как создание культуры (артистической элиты Петербурга и позже – Америки).

В эти годы зарождается своеобразная фешинская – широкая, свободная – манера письма, которая впервые в полной мере проявляется в картине «Черемисская свадьба». Ее сюжет – увоз молодой из родительского дома, происходящий на глазах всей деревни. Картина была удостоена премии им. Куинджи, однако многие критики посчитали ее карикатурой на русскую жизнь.

Имя Николая Фешина за рубежом стало известно с 1909 года. За «Даму в лиловом» на мюнхенской выставке он получил Золотую медаль. С той поры его картины постоянно появлялись в зарубежных галереях и на международных выставках. Вскоре и Новый Свет принял русского художника. Открыл его американцам коллекционер Уильям Стиммел. В 1910 году Стиммел приобрел первую работу Фешина – портрет отца – на выставке в Институте Карнеги и с тех пор начал целенаправленно собирать коллекцию произведений Фешина. Всего он купил 16 полотен Фешина. Вместе с Джеком Хантером с 1910 до начала первой мировой войны он регулярно отбирал работы Фешина по присылаемым фотографиям. Он же пригласил Фешина представить свои работы в Институт Карнеги. Так был проложен путь в Америку. С галеристами и коллекционерами необходимо было общаться, а Фешин иностранными языками не владел. Помогала вести переписку ему Александра Белькович, дочь первого заведующего Казанской художественной школой. Она в совершенстве владела французским, а Фешин – в совершенстве владел кистью и с удовольствием ее писал. В 1913-м ей исполнился 21 год, ему – 32. Самое время пожениться, что они и сделали.

Николай Фешин с 13 лет, по сути, не имел дома и жил один. Привыкнуть к семейной жизни поначалу было непросто, он часто убегал из дома в мастерскую, что раздражало молодую жену, а это, в свою очередь, делало его несчастным. Иногда казалось, что ничего не получится. Но получилось, период взаимных притирок завершился, родилась его любимая единственная дочь Ия, которая внесла свежую струю в его жизнь – и это еще больше сплотило молодых. С той поры, как он обосновался в Казани, Фешин писал много портретов. Любимыми героями были жена, дочь, отец.

В 1916 году он был утвержден собранием Императорской Академии художеств в звании академика живописи.

В Первую мировую войну связи с заграницей оборвались, возникли проблемы с реализацией картин. Жена настояла на покупке домика в лесу под Казанью. Там семья и спасалась от житейских и общественных бурь. В 1917 году Фешин не сразу понял, что меняется вообще все. Уже с зимы 1917 года здание Казанской художественной школы было лишено центрального отопления, Фешину и его студентам приходилось работать в пальто, варежках и валенках. Потом в школе случился пожар, однако мастерскую Фешина удалось эвакуировать.

Художник видел, как люди умирали от голода и тифа. Благодаря протекции учеников ни его, ни семью не трогали. Впрочем, не от всего могли защитить ученики. В 1919 году от тифа умер отец художника, через пару месяцев – мать. Да и привычными темами ограничиться не удалось, с 1918 года приходилось выполнять и политические заказы.

Еще одним видом творчества была скульптура, как правило, небольшого размера. Из всех материалов предпочитал дерево, часто создавал скульптурные модели для своих полотен.

В 20-е годы во время голода в Поволжье Фешин находит заработок разрисовкой деревянных коробочек и писанием миниатюр для шкатулок, табакерок и пудрениц. Даже эту работу Фешин делает талантливо, создав целую коллекцию женских и детских головок (32 разных образа), и этот эпизод в его жизни не менее интересен, чем те периоды, когда он писал монументальные полотна.

В 1921 году в Казань прибыла Американская ассоциация помощи. Фешин понимал, что его проблемы – нет хороших красок, нет возможности писать то, то хочется, – это практически золотая жизнь по сравнению с проблемами, возникающими у многих вокруг. В любой момент все может стать иначе и для него, и для семьи, почвы под ногами нет.

«Мои корни здесь, но я потерял энергию работать, желание жить».

Через ассоциацию он связывается со Стиммелом и Хантером и сообщает о своем желании уехать в США. Судьба благоволит художнику. Множество людей, в том числе учеников, прикладывают множество усилий для того, чтобы оформить все документы с американской стороны, множество людей помогают ему в России. На сбор документов и хождение по инстанциям в Казани понадобился год.

1 августа 1923 года семья Фешиных впервые увидела небоскребы Нью-Йорк. Его встречают, его ждут, он уехал с любимой женой и дочерью. Конечно, эмиграция в любом случае задача не из простых, но разве можно сравнить условия, в которые попал Николай Фешин после отъезда, с драмой Зинаиды Серебряковой, к примеру?

Фешин моментально включился в художественный процесс в США. Он снова много пишет, ведет класс для профессиональных художников, а также занятия для студентов в Академии искусств при Гранд Сентрал Галлерис (правда, был этим недоволен, жаловался, что, когда он что-то подправляет на ученическом холсте, его немедленно просят поставить автограф!). Жена на занятиях выступала как переводчик. Тесно общается с семьей Бурлюков.

Нью-Йоркский период Фешина был успешен: обучение, персональные выставки (первая – уже через год!), внимание коллекционеров. Американские картины очень жизнерадостны.

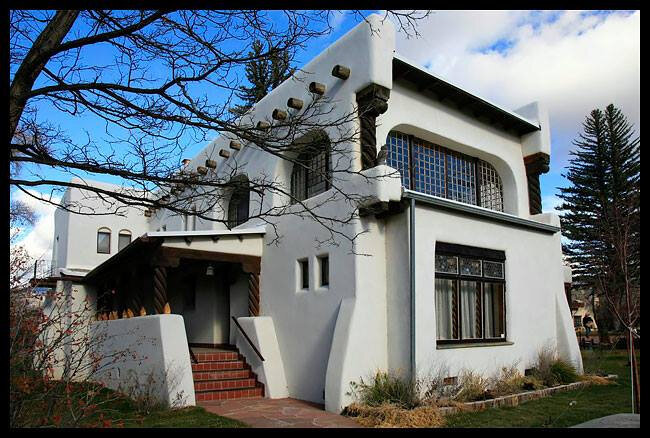

Но через три года у художника обнаружили туберкулез, пришлось искать более подходящий климат. В итоге Фешины приехали в Таос, город в Нью-Мексико. Таос – сплав различных культур: американцы, индейцы, испанцы, мексиканцы. Чем-то он напоминал многонациональную Казань. Осмотрелись, купили участок, на котором было два дома. В маленьком поселились, а над большим Фешин работал 6 лет. Этот дом и поныне открыт для посетителей, теперь там музей Фешина, дом включен в перечень национальных исторических памятников США. Дом, безусловно, является одним из художественных произведений Фешина, а еще это гимн его любви к жене и дочери. Он трудился над ним как художник, строитель, плотник, резчик, скульптор. Мальчик, у которого с 13 лет не было дома, обрел его. И надеялся провести в нем жизнь рядом со своими самыми любимыми женщинами – взрослой и маленькой. Фешин прожил в Таосе 7 лет. Его талант в этот период достиг предельного накала, расцвел максимально. В Таосе он создает целую галерею живописных и графических портретов, много портретов индейцев. В Таосе он нашел все… и все потерял.

Жена, Александра Белькевич, была единственной любовью Николая Фешина. И когда она потребовала развод, мир рухнул. Есть версия, что Александра захотела самостоятельности, мечтала проявить себя как писатель. Она действительно написала две книги, достаточно хорошего уровня, но славы и богатства они ей не принесли. Впрочем, был еще один фактор. Александра увлеклась молодым поэтом Спадом Джонсоном.

Отношения с ним в серьезные так и не переросли. А дальше… Дочь не могла простить матери ее предательство и осталась с отцом. Они уехали в Нью-Йорк, где им пришлось учиться самим решать бытовые вопросы, которыми всегда занималась Александра. Она же оказалась без средств к существованию. Не в силах платить за отопление отстроенного мужем дома, она снимала дешевое жилье, ела бесплатно в ресторане, хозяин которого раз в год приходил в дом и выбирал любую из картин Фешина. Сам Фешин неоднократно пытался вернуться и восстановить отношения, но это так и не удалось.

В Нью-Йорке дела шли не очень, а вот переезд в Калифорнию оказался удачным. Здесь он снова участвует в выставках и преподает в классах Стендаль Галлериз. В 1935 году он получает первый приз Академии западных художников. Фешин даже предпринял еще одну попытку создать свой дом – но и в нем жил недолго. Ия выросла и вышла замуж, дом оказался велик для художника, он его продал и приобрел студию в Санта-Монике.

«Потерявши дом и семью, я и до сих пор не могу найти место, где бы я мог работать так же легко, как у себя в студии дома», – с горечью пишет он брату в Россию.

Тем не менее, жизнь после любви была: он подолгу путешествовал, побывал в Мексике, на Бали, на Яве, в Японии. Впрочем, страстью путешествия для него не стали, и последние пятнадцать лет жизни он жил и работал в Санта-Монике. Последние годы – это подчиненная строгому распорядку жизнь, одиночество, которое скрашивала собачка Пепер. Переписка с Ией, ее редкие посещения, последние ученики и нищенские заработки от уроков. Но это все было неважно, главное – он работал.

В письмах брату говорил, что жалеет об отъезде из России. Хотя очень может быть, что это была не столько эмигрантская тоска по родине, сколько тоска по жизни, о которой он мечтал: жизни в настоящем доме, с любимыми людьми рядом.

Умер Николай Иванович Фешин во сне 5 октября 1955 года, оставив на мольберте неоконченный пейзаж…

Алиса Лисина